イノベーション

基本的な考え方・方針

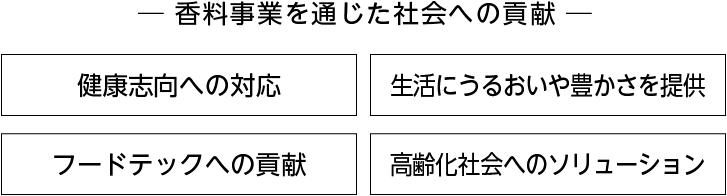

当社では、調香技術・分析・合成・素材開発を駆使した香料開発、新規香気成分の発見など当社独自の香りの探索と、環境や省資源に配慮した製法の合理化・効率化等に取り組んでいます。また、社会的課題の解決を起点とした顧客のニーズ・潜在的要望に応えることにより、「健康志向への対応」「フードテックへの貢献」「生活にうるおいや豊かさを提供」「高齢化社会へのソリューション」などの視点で新製品開発・新規事業探索へとつなげ、香りを通じて豊かで健やかな暮らしの実現と、サステナブルな社会の構築への貢献を目指しています。

ステークホルダーとの関係性

顧客

高品質・高付加価値製品の提供を通じて、顧客の求める最適な「香り」を提供します。

カスタマーサクセスの事例

マーケティングデータと官能評価データを統合し、顧客課題の見える化と商品開発のサポートとなる提案を行っています。また、唾液腺活動などの生理応答計測や、香りを色で表現するAroma Rainbow®などの技術を組み合わせ、AromaValue Visualizer®という独自のコミュニケーションツールを開発し、香りの価値を見える化しています。これらを用いて顧客の持つ顕在的のみならず潜在的な課題まで認識を共有し、顧客の要求に的確に対応できるようにしています。

自然環境

気候変動などの影響により、供給が不安定になっている食資源を補い、おいしさを向上させる香料や素材の開発を行っています。合成研究においては、グリーンケミストリーを考慮した製造プロセスの改善による溶剤使用量の削減、有害物質の代替を継続し、環境に配慮した素材開発を目指しています。具体的な取り組みとしては、IFRAが公開している“THE IFRA GREEN CHEMISTRY COMPASS”を利用して、グリーンケミストリー12箇条に基づいた化学プロセスのグリーンケミストリーへの適合度の評価を進めています。これにより取り組むべき課題が明確となり、より効率的な改善活動が可能となります。生物多様性を守り、食資源保護につながる天然原料の風味向上素材の他、炭酸感を感覚的に補う素材により炭酸飲料に使用するペットボトルの薄肉化が可能となり、省資源に貢献しています。また、当社独自のサーキュラーエコノミーの取り組みとして、2023年から当社関連会社小海コンポースの植物性残渣堆肥を使用して、小海町でレモングラスの試験栽培を行っています。

共同研究先(大学・研究機関)

知識共有・意見交換等を通じて、最先端研究の吸収、技術の向上に努めています。

ガバナンス・リスク管理

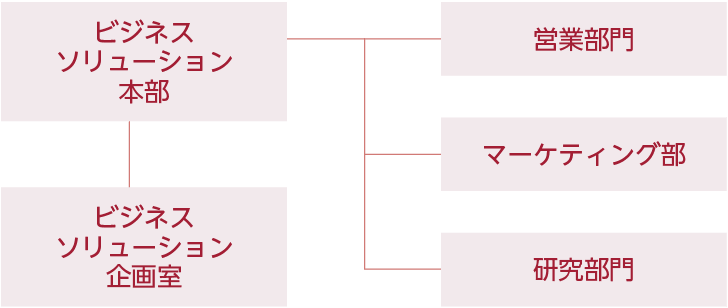

2020年に設置されたビジネスソリューション本部において、営業部門、マーケティング部、研究部門の部門間連携を強化しています。ビジネスソリューション企画室が立案した戦略のもと、顧客に対する高品質・高付加価値製品の提供に組織的に取り組み、社会的課題の解決への貢献と持続的成長を目指します。また、香料・素材開発の中核は総合研究所が担っています。フレーバー研究所、フレグランス研究所、技術研究所がそれぞれ専門分野を探求するとともに、各研究所が連携し、その成果を融合することで研究開発力を強化しています。

組織図

(1)フレグランス部門

国内の香粧品香料市場は今や成熟期にあり、国内外の香料メーカー間の競争は一段と厳しさを増し、また資源環境の変化による原料の高騰等にも直面しています。このような状況下において、安全、品質、環境問題を最優先としつつ調香技術のさらなる向上に努め、営業、マーケティングと一体になって研究開発を行っています。2024年度も調香技術、分析技術、合成技術を活用し、持続性、拡散性のある完成度の高い香料の開発、アプリケーション面での新しい製品形態の提案、嗜好性やマーケティング調査からの顧客ニーズの的確な把握、コスト低減につながる研究などに取り組みました。その結果、数多くの製品が国内外の顧客に採用されました。

また、グローバル化を推進する中で、海外各国・各地域の市場調査等を踏まえた技術支援をさらに強化し、新規顧客の獲得に全力をあげています。

中国子会社の長谷川香料(上海)有限公司では、多様化する顧客ニーズに応えるため、調香研究部門に加え、官能評価、応用研究の強化を進めています。

(2)食品(フレーバー)部門

消費者の生活様式や嗜好の多様化に対応するため、メーカーや流通の競争は激しくなり、結果として商品のライフサイクルが短くなっています。当社グループは多様化、迅速化する顧客の要望に応えるべく、顧客に寄り添った研究開発を行っています。例えば、より本物感を追求したフレーバー、あるいは、各種抽出技術や加工技術を駆使した新しい香料素材や、コクを付与する香味アップ素材を組み合わせたフレーバーを研究開発し、これらについて顧客へ積極的なプレゼンテーションを行い、顧客のニーズに応えてきました。さらに、フレーバーの新用途に関する研究開発を行い、その結果、2024年度も国内外の顧客の主要な新製品に当社製品が採用されるという成果を挙げています。

また、グローバル化を目指す中で、各国のユニークな嗜好に合ったフレーバーの開発及び顧客の商品への応用研究を行うとともに、海外子会社並びに各国代理店に対する技術支援の強化を図り、顧客からの当社製品の採用を着実に増やしています。

米国子会社のT.HASEGAWA U.S.A., INC.の研究部門においては、顧客の商品への応用研究を拡充し、新規顧客の獲得に成果を挙げています。

中国子会社の長谷川香料(上海)有限公司では、2023年11月に竣工した新研究棟の機能を最大限に活用し、研究開発力の強化、業務の効率化を進めています。

マレーシア子会社のT HASEGAWA FLAVOURS (KUALALUMPUR) SDN. BHD.では、主要な商材である粉末シーズニングに加え、調合香料をアジア各国で拡販するため、引き続き研究開発体制の強化を進めています。

(3)基礎研究部門(フレグランス部門・フレーバー部門共通)

①合成香料の研究

当社のフレグランス製品及びフレーバー製品の香調を特徴づける合成香料の開発や、既存製品の製造工程の合理化を目的とした製法改良など、環境保全(サステナビリティ)に配慮した香料の製法開発を行いました。例えば製造中の合成原料の一つでは、希少な植物から得られる原料を使用する製法から、香料産業で生じる副産物を利用するアップサイクル型の製法へ切り替えました。

②天然物に関する研究

種々の香気捕集方法及び最新の分析機器を駆使して、香気分析手法を開発し、微量香気成分の分析精度向上を図ることで、多くの天然物の香気成分組成を明らかにし、香料開発に応用しました。また、天然の香味をそのままに活かす抽出技術によるフレーバー素材の開発を進めるとともに、天然由来の素材として天然色素、天然抗酸化物質やその他機能性食品素材の開発を行いました。また、最終製品の製造プロセスまで考慮したフレーバーを使用したフルーツ加工品も開発しています。これらの技術に基づく当社独自のソリューションを提案しています。

③官能評価・生理応答・バイオテクノロジーの研究

官能評価や生理応答(頭部血流、筋電位など)測定技術による、独自の評価手法の開発、提案活動への活用を行いました。また、微生物や酵素の基礎的研究、並びにその利用により香味強化素材物質等の開発を行っています。

④その他香料開発に関する研究

香料の用途に適した乳化、粉末化等の形態化技術による付加価値の高い香料製品の研究開発や香料製造における工程改良による合理化を継続するとともに、市場のニーズに即した安全性の高い、新しい食品素材の開発も行いました。

戦略

事業機会の増大

- 当社グループが技術で貢献できる社会的課題

- サステナブルな社会の構築への関心や必要性の高まり

- 香料の新たな価値創造の可能性

施策

- 研究開発への投資維持

- マーケティングデータやAIを活用した提案活動

- スピーディーな開発:顧客の要望や潜在的欲求を的確に捉え、迅速に対応

- 顧客へのきめ細やかな対応

- 気候変動を機とした代替原料の需要増への対応

- 大学・研究機関との積極的な意見交換による最先端技術、知識の吸収

今後も、売上高に対する研究開発費比率の維持・向上及びオープンイノベーションの実施をKPIとし、製品開発や提案力強化のために継続的な新技術開発を大学・研究機関等と共同で推進します。また、一層の組織体制の強化を図ります。

組織体制の整備

ビジネスソリューション本部として営業部門、マーケティング部、研究部門の連携強化が進み、顧客対応のスピードが加速しています。カスタマーサクセスの実現に向けて、マーケティングデータ、技術資料、研究成果の情報共有を強化し、ソリューション営業のさらなる推進を目指しています。売上拡大に向け研究開発に継続して注力しています。

長谷川香料グループのオリジナル技術

当社オリジナル技術を多数ご紹介しています。

詳細は「オリジナル技術」をご覧ください。

製品開発・提案

マーケティングデータと官能評価データを統合した提案を行っています。また、官能評価データなどの知的財産の積極活用を推進し、調合、分析、アプリケーションとの連携を強固にして、当社独自の新たな製品開発に努めています。

アラビアガムの代替となる素材の開発

アラビアガムはマメ科アカシア属の幹から採取される天然の乳化素材であり、乳化力の高い添加物として世界中で多くの食品に使用されています。しかしアラビアガムの主要生産地では、その社会的な情勢から供給不安のリスクが高まっていることに課題があります。そこで当社では、食品原料として広く使用されているタンパク質素材と多糖類素材をメイラード反応にて複合化させることで、持続的に入手でき、かつアラビアガムと同等の乳化分散能をもつ素材を開発しました。

この研究成果は2024年8月29日~31日に開催された日本食品科学工学会第71回大会(会場:名城大学天白キャンパス/愛知県)にて、「メイラード反応により複合化したタンパク質/多糖類複合体がもつ乳化特性の解析」の演題で口頭発表を行いました。

外部連携

製品開発、提案強化に向け、知識共有・意見交換等を通じた最先端研究の吸収、技術の向上に努めており、継続して大学・研究機関との共同研究の推進を図っています。

オレンジ果汁代替素材の開発

当社は、香料の乳化技術を応用したオレンジ果汁の代替素材開発に取り組んでおり、独自素材(特許出願済みの乳化香料)の開発に成功しました。新素材には、「果汁感」や「飲みごたえ」を増強させる効果が確認されており、オレンジ果汁の風味を損なうことなく果汁使用量を抑えた製品設計が可能になります。効果の検証には、専門パネルによる官能評価に加えて、精密機器を用いた分析も実施しており、果汁代替効果の検証結果*を2024年10月8日に開催された第33回日本清涼飲料研究会(会場:日本教育会館/東京都)で発表しました。

社会情勢や気候変動により、オレンジ果汁には価格高騰や調達不安のリスクが存在するため、当社が開発した新素材は、オレンジ果汁使用製品の安定供給や価格安定化に貢献します。

*効果検証実験の一部は、横浜国立大学との共同研究によるものです。

社会的課題への貢献

健康志向への対応

低糖・低塩・低脂肪の食品においしさを付与

甘味感、うま味感、塩味感を強化する素材を開発し、顧客での「健康とおいしさ」を追求する製品開発に対応し、糖質や塩分を抑えた食品においしさを付与する素材を提案しています。また、油脂感やコクを与える製品を開発することで、低カロリー、ノンオイル製品に、満足感を付与する素材を提案しています。

フードテックへの貢献

食資源不足へのソリューション

不足が懸念される食資源を代替するための香料開発として、セイボリー系天然原料代替を可能にするフレーバーシリーズや柑橘精油の代替調合香料も展開しています。バニラビーンズの不足に対しては、調合香料と加熱反応技術の応用でバニラビーンズの使用量を減らしてもバニラ感を演出できる素材を開発しています。また、香気分析を基にした調合香料を開発し、それを油脂の乳化物と組み合わせることで乳原料の使用量を減らしても乳の風味を補える素材を提案しています。

環境負荷低減にも有効なプラントベースフードに対しては、動物原料を使わずに、その原料が使われているかのような風味・おいしさを付与する素材であるプラントリアクト®で特徴風味の再現に寄与しています。

天然の植物油脂から酵素の力を利用して生み出すコクジュワ®は、食品に豊かなコクが広がる効果を付与することで供給懸念のある油脂原料の使用量低減に寄与しています。

生活にうるおいや豊かさを提供

生活空間への香りの活用やスキンケア製品向けの新技術の開発

必要な場面で香りを提供できる高付加価値な持続性香料素材の開発を行っています。また、世の中の全ての敏感肌に革新的なソリューションを提供するNANOLYS®を開発しました。

詳細は「NANOLYS」をご覧ください。

風味と情緒的なコンセプトの関係性を表現する方法の開発

近年、商品開発において、リラックスしたい時に使うシャンプー、休日に飲みたいコーヒーなどシーンや気分・感情あるいはイメージといった、情緒的なコンセプトに基づいた設計が重要視されています。当社は、香りの持つ情緒に着目し、「産地別コーヒー」を例に、産地による風味特徴と情緒的なコンセプトの関係性を明らかにすることを試みました。コーヒーの代表的な4つの産地(ブラジル、エチオピア、コロンビア、ガテマラ)の深煎り豆の抽出液を調製し、①専門パネルによる詳細な風味評価と、②一般パネルによる情緒に関する情緒評価を実施しました。①と②の統合解析により、「消費者がほっとすると感じたコーヒーは甘い香りが特徴」など特定の感情やシーンが特定の風味特徴に紐づくことが確認されました。このように、香りの専門家(専門パネル)による風味評価と生活者(一般パネル)による情緒評価を組み合わせることで、データに基づく情緒的コンセプトと香り・風味の関係性を可視化できる手法を確立しました。

この研究成果は2023年11月26日に開催された日本官能評価学会2023年大会(会場:東京農業大学/東京都)において、「産地別コーヒーにおける風味と情緒的なコンセプトの関係性を表現する方法の開発 ~風味&情緒をつなぐ~」の演題にてポスター発表を行い、学会優秀発表賞を受賞しました。

高齢化社会へのソリューション

病院、介護現場での生活の質向上

生活の中にある様々な不快臭対策として、不快臭そのものを詳細に研究・解明し、そのデータを基にそれらを軽減・解消する香料の開発を行っています。病院、介護現場の環境改善に向けた生活臭のマスキング素材の開発のほか、NIRS(頭部血流測定装置)の活用や嚥下マップ®の開発などを通して、介護食に食べやすさとおいしさを付与する取り組みを行っています。

指標・目標

当社グループでは、研究開発費、特許出願数、外部機関との共同研究数等を指標としています。

また実績として、2024年度は、研究開発費比率7.7%(連結)、共同研究数14件となっています。

詳細は「長谷川香料グループ ESGデータブック(PDF)」をご確認ください。